Sanctuaire antique de Mancey (71) – Fouille programmée triennale (2024–2026)

Sous la direction de Grégory Compagnon, archéologue contractuel (ArAr et Groupe de Recherche Archéologique de Tournus).

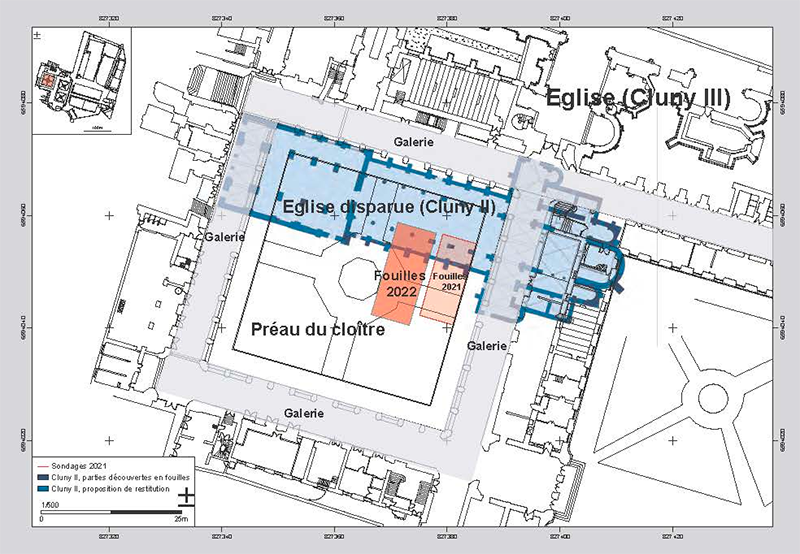

Situé sur une crête forestière dominant les vallées de la Saône et de la Grosne, ce complexe cultuel antique, découvert en 2021, a livré des vestiges remarquablement bien conservés. En 2024, le sanctuaire de Mancey est entré dans une nouvelle phase de fouille programmée triennale, à la suite des sondages réalisés en 2023. Cette première campagne triennale s’est déroulée en juillet sur deux semaines, mobilisant en continu une vingtaine de fouilleurs autour des monuments M3 et M5. Elle a été particulièrement riche en données malgré sa durée limitée.

Le monument M3 est construit sur une terrasse aménagée et forme un quadrilatère dont le plus long côté mesure environ 12 m. Il a subi plusieurs réfections structurelles dont un agrandissement. Les murs sont conservés jusqu’à 130 cm en élévation. La fouille a révélé une stratigraphie particulièrement développée et complexe. Il présente trois phases d’aménagement s’étendant sur un siècle, depuis la fondation de la salle 1 à la fin du IIIe siècle jusqu’aux derniers réaménagements à la fin du IVe siècle. L’édifice a livré de nombreux dépôts rituels (ossements, monnaies brûlées ou mutilées, céramique fine, gobelets en verre et autres petits mobiliers) qui ont la particularité d’être insérés dans les interstices architecturaux. Le spectre faunique est très particulier : poule, passereaux, cochon de lait, poisson.

Le monument M5, à plan centré, forme un quadrilatère d'environ 15 m de côté et est conservé sur environ 70 cm en élévation. Il est marqué par une architecture élaborée (terrazzo, marbres, enduits polychromes) et une forte valeur symbolique, bien que sa fonction précise reste à déterminer. Entre autres particularités architecturales, le sol de la galerie périphérique est incliné.

Tous deux sont abandonnés et partiellement détruits autour de 380–390 AD, dans un contexte de spoliation et de gestes de condamnation architecturale. Des dépôts monétaires post-abandon, liés à la iactatio stipis, témoignent d’une persistance des pratiques cultuelles.

En 2024, l’étude céramique a mis en évidence une occupation du site dès la période augustéenne, avec des tessons remployés dans les maçonneries du monument M5 et un niveau du Ier siècle identifié en périphérie de M3.

La structure linéaire M3ST7, reliant M3, M4 et M5, pourrait jouer un rôle central dans l’organisation du sanctuaire, peut être liée à l'adduction d'eau dans les monuments.

La campagne 2025 vise à élargir l’étude de la salle 1 et de la branche est de M3, avec une approche planimétrique coordonnée. L’objectif est notamment d’atteindre les niveaux les plus anciens de la salle 1 et de préciser l’intégration de M3ST7 à l’ensemble. En M5, l’exploration se poursuivra dans la salle centrale, la galerie nord et les abords extérieurs, notamment devant la porte à l'est.

La campagne triennale vise à préciser la fonction et le statut du site à travers le temps. Elle cherche également à comprendre les pratiques associées à son fonctionnement et à préciser la chronologie de l’occupation. Les fouilles s’inscrivent dans un cadre plus large, à savoir l’étude de l’insertion du site dans son environnement archéologique local qui, autour de Tournus, est particulièrement bien documenté grâce à des décennies de prospections menées par les membres du GRAT. Cette démarche s’intègre également dans la synthèse en cours, initiée grâce au PCR RURALIA, sur le peuplement dans le Tournugeois durant l’Antiquité.

Les recherches abordent plusieurs problématiques majeures. Elles portent sur la genèse des sanctuaires en contexte rural. Des découvertes récentes laissent présager une occupation du site sur au moins cinq siècles. L’étude s’intéresse aussi à l’abandon et à la destruction des sanctuaires païens au cours de l’Antiquité tardive, un processus encore mal connu. Les traces de destructions et de spoliation des deux monuments sondés coïncident avec les débuts de la christianisation dans la région, qui d’après les données semble active et agressive. Le bon état de conservation de la plupart des niveaux d’abandon offre des perspectives majeures pour apporter des réponses à cette problématique. Elle concerne également l'organisation et l’évolution des ensembles cultuels et des pratiques rituelles associées. Elle intéresse aussi le phénomène des dépôts de sanctuaires, en analysant les mobiliers, leur composition et les contextes qui les accueillent. Enfin, elle apporte des informations sur la continuité des pratiques rituelles à la fin de l'Antiquité Tardive. En abordant ces problématiques, les investigations actuelles à la Roche d’Aujoux s’inscrivent dans une recherche sur les dynamiques religieuses, sociales et culturelles de l’Antiquité tardive.

Depuis 2024, l'approche paléoenvironnementale a été développée avec notamment la participation active d'étudiants. Une étude phytoarchéologique est conduite par Éliane Etève (MNHN, Paris) avec des prélèvements géoréférencés, inventaires floristiques et analyses de phosphore. Une étude malacologique prometteuse a été amorcée par Quentin Clabeau et l’étude de la micro-faune a été confiée à Justine Jacob (MNHN, Paris). Ils viennent rejoindre une équipe scientifique pluridisciplinaire dont plusieurs membres du laboratoire ArAr :

Archéo-anthropologue : Aurore Bertrand, archéologue contractuelle, chercheur associé - Adès /UMR 7268 – Aix Marseille Université. Faune : Thierry Argant, EVEHA, chercheur associé ArAr, UMR 5138, Lyon 2. Céramique fine : Daniel Barthélemy, INRAP, chercheur associé laboratoire ArAr UMR 5138, Lyon 2. Céramique commune : Grégory Compagnon, archéologue contractuel, chercheur associé laboratoire ArAr UMR 5138, Lyon 2, membre du GRAT. Géoarchéologie : Mathieu Rué, PALEOTIME, chercheur associé Archéologie des Sociétés Méditerranéennes UMR 5140, Montpellier, membre du GRAT. Instrumentum : Michaël Brunet, indépendant, chercheur associé ARTEHIS UMR 6298, Dijon. Mortier de chaux : Nicolas Herreyre, doctorant, chercheur associé ArAr, UMR 5138 Lyon 2 et iLM, UMR 5306, Villeurbanne. TCA : Corentin Dujancourt, archéologue contractuel, non rattaché. Numismatique : Maxime Dard, archéologue contractuel, non rattaché. Verre : Amélie Marie, gestionnaire des biens archéologiques mobilier, spécialiste du verre.

Campagne 2025 – Informations pratiques

La campagne de fouille 2025 se déroulera du 23 juin au 1er août pour une durée de 6 semaines, avec une équipe d’une vingtaine de fouilleurs bénévoles encadrés par un professionnel salarié. L’équipe étant déjà complète, il n'est plus possible de postuler.

Pour les chercheurs du laboratoire ArAr, des visites guidées du site seront proposées à partir du 5 juillet, sur rendez-vous (de préférence le samedi matin).

Pour prendre rendez-vous : rochedaujouxmancey@gmail.com