Parution des actes du 4e séminaire de l'équipe Protohistoire d'ArAr qui s'était tenu à Lyon en 2018. De nombreux collègues du laboratoire ont participé à ce numéro 43 spécial des Documents d'Archéologie Méridionale, sous la direction de Christophe Landry (Inrap, ArAr) et Simon Lemaître (Evéha, ArAr).

Archéologie du bâti en Auvergne-Rhône-Alpes : l'esquisse d'un corpus

Sous la direction de Chantal Delomier et Christian Le Barrier.

Ce volume s'attache à promouvoir un champ de la recherche archéologique parfois mal compris, voir controversé, et à en valoriser les résultats de manière très concrète à l'aide, en autres, d'un Atlas composé de plus de 80 notices monographiques d'édifices médiévaux et modernes pour lesquels l'archéologie du bâti constitue une source prioritaire d'information.

Suit, organisé en trois chapitres, une forme de manuel et de traité des idées établis à partir de la diffusion de sommes des informations, expériences et réflexions des chercheurs : méthodes d'analyses, références régionales, cadre pratique de l'archéologie du bâti. Index, glossaire et autre dispositif de renvoi entre l'atlas et les chapitres guident le lecteur à travers une abondante documentation écrite et graphique.

Accès éditeur

Du corpus aux humanités numériques (IV - Xe siècles). Parution du numéro 17 des Cahiers de l'École du Louvre, consacré aux Actes du colloque SATHMA organisé par Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef, département des Sculptures, musée du Louvre ; Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg, membre de l’équipe de recherche de l’École du Louvre ; Anne Flammin, ingénieur de recherche, CNRS, membre du laboratoire ; Christian Sapin, directeur de recherche émérite, CNRS et Pascale Chevalier, maître de conférences des universités, Clermont-Auvergne, qui se sont tenues du 24 au 25 septembre 2020 à l'Auditorium du musée du Louvre et à l'École du Louvre - Paris.

La publication électronique est désormais accessible en ligne : 17 | 2021 Cahiers 17

Sommaire

Vie et mort des édifices religieux du IVe au XIXe siècle

Jean-François Reynaud et avec la collaboration d'Olivia Puel, laboratoire ArAr. Éditions Alpara.

Cet ouvrage traite des églises médiévales lyonnaises qui ont disparu, ont été reconstruites ou encore transformées. L’auteur brosse un portrait de la ville au cours des siècles en replaçant les données archéologiques dans leur cadre historique et topographique. Il complète ainsi sa publication Lugdunum christianum (1998) en fournissant les données plus récentes concernant les époques carolingienne, romane, gothique et moderne. Sommaire

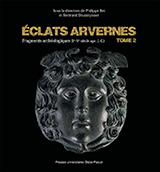

Fragments archéologiques (Ier-Ve siècle après J.-C.) Ouvrage collectif dirigé par Bertrand Dousteyssier, Philippe Bet et la participation de Laura Foulquier, membres du laboratoire. Presses universitaires Blaise-Pascal. 100 chercheurs en archéologie proposent de faire connaissance avec des "éclats" à la fois débris ou joyaux, objets du quotidien ou d'exception, mais pièces d'un puzzle culturel reflétant le territoire des Arvernes - une partie de l'Auvergne actuelle - des premiers siècles de notre ère (Ier-Ve siècles apr. J.-C.). Cet ouvrage prolonge le premier volume paru en 2014 qui rassemblait déjà plus de 300 objets phares, inédits et insolites de la culture romaine provinciale (vaisselle, objets et mobilier divers en céramique, en fer, en bronze, en os...). Sommaire.

Sous l'égide de la Drac et concernant les Palafittes Unesco de Savoie et Haute-Savoie (sous la direction de Y. Billaud, K. Gernigon, F. Granier et G. Soubigou). Cette publication de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes présente les sites dits subaquatiques, immergés dans des lacs des Alpes, gisements de première importance pour la connaissance des sociétés européennes de la Préhistoire récente.

En 2011, 11 sites archéologiques français, dont huit situés en Savoie et Haute-Savoie, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité au sein des 111 sites du bien transnational « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes ».

Cette inscription est venue concrétiser une volonté internationale d’oeuvrer pour la conservation, l’étude et la valorisation de ces sites, rendus célèbres lors de leur découverte au XIXe siècle.

Loin de la « civilisation lacustre » autrefois fantasmée, se dessine désormais un riche aperçu de l’architecture et de la vie quotidienne des hommes et des femmes du Néolithique et de l’âge du Bronze, à l’époque de la mise en place des premières sociétés agraires, dont le mobilier s’est trouvé exceptionnellement conservé dans ces sites gorgés d’eau.

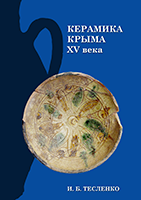

Par Iryna Teslenko, chercheur associée en résidence au laboratoire ArAr (en russe, résumé et légendes des figures en anglais).

Ce livre est une synthèse de nombreuses années de recherche portant sur les transitions à l'oeuvre à la fin de la période médiévale. Il présente le matériel céramique de contextes archéologiques bien datés qui serviront de référence pour tous ceux qui travaillent sur cette période en mer Noire, et au-delà.

Tome 60 de la Revue archéologique du Centre de la France

Fabrice Couvin, Marielle Delémont et Frédéric Poupon avec la collaboration de Michel Barret, Dominique Canny, Magalie Guérit, Bénédicte Pradat et Christelle de Belvata Balasy

Texte intégral