Août 2015

Découverte d'un méga site de stockage d'époque gauloise

Interview de Matthieu Poux dans le journal Le Monde du 14 août 2015 (.pdf) et article de La Montagne (.pdf)

Contacts : alfredo.mayoral@univ-bpclermont.fr / matthieu.poux@univ-lyon2.fr

Une opération de sondages conduite actuellement dans un ancien lac situé sur le plateau de Corent, en Auvergne, vient de mettre au jour une centaine de silos dédiés au stockage « sous vide » des céréales. Datés de l’âge du Fer, leur nombre total est estimé à plus d’un millier. Ce site de conservation des récoltes est le plus important jamais découvert sur un site protohistorique. Installé en lisière de l’agglomération gauloise de Corent, il conforte son centre économique majeur du territoire arverne.

Une opération de sondages conduite durant l’été 2015 sur le site archéologique de Corent, dans le Puy-de-Dôme, vient de donner lieu à une découverte inédite et très spectaculaire.

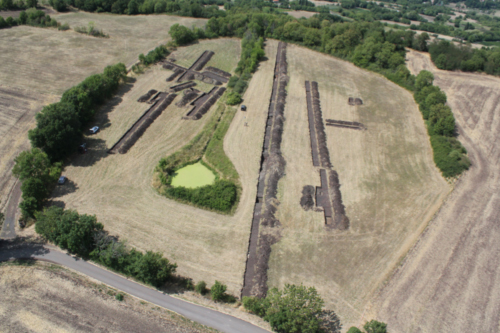

Vue aérienne des tranchées de sondage ouvertes sur le site de l’ancien lac (cliché au drone B.-N. Chagny)

Une série de tranchées ont été creusées dans un ancien lac situé sur le plateau à 500 m d’altitude et alimenté par une source, afin d’en restituer l’histoire sédimentaire. Alors que les archéologues supposaient qu’il avait été asséché au dix-neuvième siècle, ces sondages ont montré qu’il a été en grande partie comblé au premier millénaire avant notre ère. Les niveaux d’argile déposés par l’eau ont été mis à profit pour y installer des centaines de silos destinés à la conservation des céréales.

Ce système de stockage fait appel à un principe ingénieux. Des fosses sont creusées dans un sol argileux, pratiquement imperméable à l’eau et à l’air, puis remplies à ras bord de grandes quantités de grains de blé, d’orge ou de seigle, avant d’être obturées de façon totalement hermétique. Les céréales y sont confinées dans un environnement dépourvu d’oxygène qui permet leur conservation durant plusieurs mois, voire plusieurs années selon le principe de l’emballage « sous vide ». Après ouverture du silo, elles sont consommées rapidement et en totalité. Les parois des silos sont tapissées d’une couche de charbons montrant qu’ils ont été stérilisées au feu, afin d’être utilisés plusieurs fois.

Au total, plus de 120 silos ont été mis en évidence dans plusieurs tranchées éloignées, qui couvrent moins de 10 % de la superficie totale du lac. Par extrapolation, on peut supposer que leur nombre total dépasse le millier. Cette estimation fait de la batterie de silos installée dans l’ancien lac de Corent la plus importante jamais découverte à ce jour en France.

Chaque fosse pouvait accueillir entre un quintal et une tonne de céréales, ce qui porte la capacité totale du site à plusieurs centaines de tonnes. Tous ces silos ne sont pas forcément contemporains et ont pu être installés en plusieurs étapes successives. La présence systématique, dans leur comblement, de fragments de céramique caractéristiques du premier et du second âge du Fer (entre 750 et 50 avant notre ère) invite à les dater de la période gauloise au sens large. Cette attribution chronologique devra être précisée par des datations au radiocarbone des charbons qui tapissent les parois des silos.

Vue d’un silo en coupe. Creusée dans l’argile, la fosse se rétrécit dans sa partie supérieure

pour limiter au maximum le contact avec l’air. ©ArAr

Ailleurs en France, la concentration des silos en « batterie » est surtout attestée entre le cinquième et le quatrième siècle avant notre ère. Leur nombre dépasse rarement quelques centaines. Ils sont généralement installés dans la plaine, à proximité des lieux de récolte et des exploitations agricoles, et non sur un site de hauteur comme c’est le cas ici. L’étude des grains de pollen piégés dans la dépression humide a montré que le plateau de Corent n’a pas fait l’objet à l’âge du Fer d’une mise en cultures intensive. On peut en déduire que les céréales ont été apportées de l’extérieur et produites dans la plaine environnante, où de nombreuses exploitations agricoles ont été mises au jour par l’archéologie.

Situé à quelques kilomètres de la ville actuelle de Clermont-Ferrand, le site de Corent est connu depuis longtemps pour avoir abrité plusieurs agglomérations protohistoriques qui se sont succédé sur le plateau entre le 9e et le 1er siècles avant notre ère. Il a notamment été le siège d’un oppidum gaulois, véritable ville peuplée de plusieurs milliers d’habitants, dotée de monuments publics (sanctuaire, hémicycle d’assemblée), de places de marché, de quartiers d’habitations et d’artisanat qui s’étendaient sur plus de cinquante hectares. Le site de stockage découvert cette année a probablement servi à concentrer des réserves de nourriture destinées, soit à l’approvisionnement des occupants du site, soit au commerce à courte ou longue distance.

Dans tous les cas de figure, la découverte effectuée cet été souligne le rôle centralisateur assumé par cette agglomération majeure, considérée par les archéologues comme la capitale du puissant peuple arverne, rendu célèbre au premier siècle avant notre ère par la figure de Vercingétorix et la bataille de Gergovie.

L’étude détaillée des silos se poursuivra dans les mois à venir et fera appel à de nombreux chercheurs spécialistes de l’étude des graines carbonisées, des charbons, des grains de pollen, des sédiments et des céramiques archéologiques. Elle devrait fournir des précisions sur les modalités et le rythme d’aménagement de ce complexe de stockage, qui peut d’ores et déjà être considéré comme un ensemble de référence à l’échelle nationale.

Cette découverte a été effectuée dans le cadre du projet de recherche AYPONA (pAYsages et visages d’une agglomération clermontoise : apProche intégrée et diachrONique de l’occupAtion de l’Oppidum de Corent), porté depuis 2013 par le laboratoire GEOLAB associé aux laboratoires LMGE (Clermont-Ferrand), EVS et ARAR (Lyon), TRACES (Toulouse) et à l’INRAP, sous la responsabilité de Yannick MIRAS (CNRS, GEOLAB) et Franck VAUTIER (USR 3550, MSH Clermont-Ferrand).

L’opération de sondage du lac est dirigée par Alfredo MAYORAL PASCUAL (doctorant à l’université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), assisté pour la partie archéologique par Matthieu POUX (responsable des fouilles de Corent, Université Lumière Lyon 2 - ARAR, MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon).

voir aussi : http://www.univ-bpclermont.fr/article3078.html

Financement : ministère de la Culture et de la Communication, Région Auvergne, Département du Puy-de-Dôme, Communauté de Communes Gergovie-Val d’Allier.